북한이 중국과의 경제협력을 강화하고 있는 가운데 새로운 경제 관련 조치를 시행하고 있다는 관측이 나오고 있어 관심을 끌고 있습니다. 하지만 미국의 전문가들은 이를 경제개혁의 전조로 보긴 힘들다는 반응인데요. ‘미국의 소리’ 방송이 21명의 전문가들을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 백성원 기자가 전해 드립니다.

북한은 최근 ‘6.28 조치’로 불리는 새 경제관리 체제를 도입한 것으로 알려졌습니다. 기업소들의 자율권 확대와 전면배급제 포기가 핵심적인 내용으로 소개됐습니다.

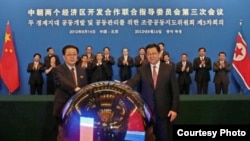

이어 장성택 국방위 부위원장이 중국을 방문해 북-중간 경제특구 공동 개발 협의를 재개하면서 북한 새 지도부가 개혁개방을 가속화하고 있다는 관측까지 조심스레 제기됐습니다.

하지만 미국의 한반도 전문가들은 그런 가능성에 무게를 두지 않는 분위깁니다.

‘미국의 소리’ 방송이 최근 미국의 전직 관료와 학계 인사 등 전문가 21명을 상대로 실시한 설문조사 결과, 대다수인 17명이 북한의 최근 움직임을 한시적 처방으로 분석했습니다.

제임스 켈리 전 국무부 동아시아태평양 담당 차관보는 ‘미국의 소리’ 방송에, 현재 북한에서 실질적인 변화 조짐을 읽긴 힘들다고 말했습니다.

[녹취: 제임스 켈리 전 차관보] “The record of past visits of Kim Jong-il and others from…”

과거 김정일 위원장이 중국의 경제 시범지구들을 여러 번 방문하고도 경제개혁에 소극적이었던 것처럼, 최근 중국을 방문해 북-중 경협 방안을 논의한 장성택 부위원장의 행보도 중국으로부터 단기 지원을 얻기 위한 전략에 그칠 수 있다는 겁니다.

전문가들은 특히 북한이 일시적으로 개혁 조짐을 보인 뒤 곧바로 이를 뒤집은 전례를 지적했습니다. 2002년 시행된 7.1경제관리 개선 조치가 대표적입니다. 랜드연구소 브루스 베넷 선임 연구원의 말입니다.

[녹취: 브루스 베넷 연구원] “North Korea tried once before to institute some market…”

베넷 연구원은 당시 개혁개방 실험을 시도했던 북한 당국이 정치적 위기 의식을 느끼자 곧바로 관련 조치를 철회했던 사실을 상기시켰습니다. 북한경제와 관련해 최근 감지되는 불씨 역시 자금력을 갖춘 신흥세력이 출현하기 전 일찌감치 꺼질 거라는 진단입니다.

켄 고스 해군분석센터 국장은 이를 ‘비용 대 이익’ 산출 개념에 빗대, 북한이 내부 안정이라는 ‘이익’ 대신 정치불안이란 ‘비용’을 수반하는 정책을 밀고나간 적은 없었다고 말했습니다.

브루킹스연구소의 마이클 오핸론 선임연구원은 따라서 북한의 최근 변화가 고무적인 측면도 있지만, 예비적이면서도 일시적 성격이 강하다고 평가했습니다.

[녹취: 마이클 오핸론 연구원] “It would be premature and extreme to assume this…”

존 에버라드 전 북한주재 영국대사와 고든 창 `포브스’ 잡지 컬럼니스트와 같은 전문가들 역시 불발로 그친 북한의 2002년 개혁 조치를 예로 들며 북한의 개혁개방 가능성을 어둡게 내다 봤습니다.

특히 에버라드 대사는 장성택 부위원장이 중국을 방문한 시점에 중국 시양그룹이 북한 투자로 난관을 겪었다는 기사가 중국 언론에 실린 게 우연이 아닐 것이라고 추측했습니다.

중국 당국 조차 북한과의 경협을 적극적으로 추진하지 않는 상황에서, 북한이 새로운 경제정책을 추진하는 과정에서 많은 저항에 부딪힐 수 있음을 시사하는 대목입니다.

헤리티지재단의 중국 전문가인 딘 챙 연구원은 이 같은 중국 측 태도를, 북한 개혁의 진정성을 확인할 수 없는 상황에서 과감한 대북 지원을 머뭇거리는 것으로 해석했습니다.

[녹취: 딘 챙 연구원] “The Chinese have no problem meeting with North Koreans…”

챙 연구원은 북한에서 개혁 움직임이 중앙통제 약화로 이어질 수 있다는 점과 북한이 정작 핵 관련 논의에는 성의를 보이지 않는 점 등을 들어 북한이 이번에도 변화하는 시늉을 하는 것으로 일축했습니다.

미국 신안보센터의 패트릭 크로닌 아시아태평양 안보 프로그램 소장은 북한이 개방의 길로 가기엔 너무 큰 걸림돌이 버티고 있다는 표현으로 이런 상황을 설명했습니다.

데이비드 스트로브 전 미 국무부 한국과장도 비슷한 맥락에서 북한이 어떤 종류의 개혁도 성공시킬 수 없는 체제상의 장애를 안고 있다는 근본적인 문제점을 지적했습니다.

[녹취: 데이비드 스트로브] “North Korea has very great systematic obstacles…”

따라서 북한의 새 지도부가 개혁을 시도할 가능성은 있지만 그 성격과 결과를 점치기는 어렵다는 겁니다.

전략국제문제연구소 (CSIS) 래리 닉시 선임연구원은 이런 한계를 극복하기 위해선 북한 당국의 최근 경제 시책이 광범위한 개혁 프로그램으로 이어져야 한다고 말했습니다.

농민들로부터 곡물 공출시 ‘시장 가격’을 지불하고, 최종적으론 협동농장을 폐지하며, 기업소들에 외국과의 상거래 자유를 부여하는 것이 현 경제정책의 다음 단계라는 겁니다.

미국 매사추세츠공과대학의 존 박 연구원 역시 북한이 이처럼 급진적인 후속 조치를 취하지 않는 한 지속적인 변화는 기대하기 힘들다고 말했습니다.

[녹취: 존 박 연구원] “North Korean regime will be able to piggyback off the existing…”

존 박 연구원은 또 북한의 바람대로 황금평과 라선지구 개발이 촉진되더라도 그 수혜자는 북한 주민이 아니라 안정된 자금줄을 확보하는 북한 정권일 뿐이라고 지적했습니다.

한 걸음 더 나아가 북한이 실제로 경제개혁에 나선다 해도 상황이 더 나아지는 건 아니라는 관측도 있습니다.

전략국제문제연구소 (CSIS)의 랠프 코사 태평양포럼 소장은 북한의 개혁이 비핵화나 미국, 한국과의 관계 개선으로 이어지지 않을 것이라며, 오히려 외부 원조가 덜 필요하게 되면 주변국들과의 관계는 더 어려워질 뿐이라는 분석을 내놨습니다.

‘6.28조치’와 북-중 경협 확대로 이어지는 일련의 움직임을 북한의 긍정적인 변화 신호로 보는 분석도 없진 않습니다.

‘미국의 소리’ 방송의 설문조사에 응한 21명의 전문가들 가운데 4명이 이 같은 가능성에 힘을 실었습니다.

헤리티지 재단의 앤소니 김 연구원 입니다.

[녹취: 앤소니 김 연구원] “저희가 보는, 감지하는 그런 변화들은 조금 더 의미가 있는 그런 변화의 시작이 아닌가 생각합니다. 왜냐하면 지난 7, 8개월 동안 새로운 지도체제의 확립과, 북한이 워낙 궁지에 몰린 상황이고, 또 이런 궁지를 어떻게 보면 기회로 활용하겠다는 그런 새로운 리더십의 신호탄이 아닌가.”

앤소니 김 연구원은 그러면서 미국과 한국이 올 연말 대선을 앞두고 있는데다 중국도 지도부 교체를 예고하고 있는 점을 고려해 북한이 현재 자신의 위치를 전략적으로 조정하는 중인 것으로 풀이했습니다. 따라서 내년엔 북한의 좀 더 적극적인 행보를 볼 수 있을 거라는 예측입니다.

최근 북한을 다녀온 찰스 암스트롱 컬럼비아대 교수의 분석도 이와 맥을 같이합니다.

[녹취: 찰스 암스트롱 교수] “I think he will move the country towards greater openness…”

암스트롱 교수는 김정은 국방위원회 제1위원장이 현재까지는 권력 공고화에 더 초점을 맞추고 있지만, 이후에는 결국 개혁개방 정책을 추진할 것으로 내다봤습니다.

김정은 제1위원장 자신이 분명히 경제 개선을 바라고 있을 뿐 아니라 북한 주민들에게도 한층 더 그런 기대를 심어주고 있는 만큼, 더디게나마 그런 방향으로 움직일 가능성이 크다는 겁니다.

이 밖에 미국 사회과학원의 리언 시걸 동북아안보협력 프로젝트 국장, 로렌스 코브 전 국방부 차관보 등이 최근 북한의 경제 관련 조치에서 잠재적 개혁의 조짐을 감지할 수 있다는 진단을 내렸습니다.

미국의 소리 백성원입니다.

‘미국의 소리’ 설문조사에 참여한 미국의 한반도 전문가들 (무순)

제임스 켈리: 전 국무부 동아태 차관보 / 존 에버라드: 전 북한주재 영국대사 / 로렌스 코브: 전 국방부 차관보 / 현 미국진보연구소(CAP) 선임연구원 / 데이비드 스트로브: 전 미 국무부 한국과장/ 버웰 벨: 전 주한미군사령관 / 리언 시걸: 사회과학원 (SSRC) 동북아안보협력 프로젝트 국장 / 래리 닉시: 전략국제문제연구소 (CSIS) 선임연구원 / 조나단 폴락: 브루킹스 연구소 선임연구원 / 브루스 베넷: 랜드연구소 선임연구원 / 앤드루 스코벨: 랜드연구소 선임연구원 / 마이클 오핸론: 브루킹스 연구소 선임연구원 / 앤소니 김: 헤리티지 재단 연구원 / 찰스 암스트롱: 컬럼비아대 교수 / 올리 하이노넨: 전 국제원자력기구 사무차장 / 고든 창: ‘포브스’지 컬럼니스트 / 켄 고스: 해군분석센터 국장/ 랠프 코사: 미 전략국제문제연구소(CSIS) 태평양 포럼 소장/ 존 박: MIT 대학 연구원 / 딘 챙: 헤리티지 재단 연구원 / 패트릭 크로닌: 미 신안보센터 아시아-태평양 안보 프로그램 소장/ 케네스 퀴노네스: 전 미 국무부 북한담당관

북한은 최근 ‘6.28 조치’로 불리는 새 경제관리 체제를 도입한 것으로 알려졌습니다. 기업소들의 자율권 확대와 전면배급제 포기가 핵심적인 내용으로 소개됐습니다.

이어 장성택 국방위 부위원장이 중국을 방문해 북-중간 경제특구 공동 개발 협의를 재개하면서 북한 새 지도부가 개혁개방을 가속화하고 있다는 관측까지 조심스레 제기됐습니다.

하지만 미국의 한반도 전문가들은 그런 가능성에 무게를 두지 않는 분위깁니다.

‘미국의 소리’ 방송이 최근 미국의 전직 관료와 학계 인사 등 전문가 21명을 상대로 실시한 설문조사 결과, 대다수인 17명이 북한의 최근 움직임을 한시적 처방으로 분석했습니다.

제임스 켈리 전 국무부 동아시아태평양 담당 차관보는 ‘미국의 소리’ 방송에, 현재 북한에서 실질적인 변화 조짐을 읽긴 힘들다고 말했습니다.

[녹취: 제임스 켈리 전 차관보] “The record of past visits of Kim Jong-il and others from…”

과거 김정일 위원장이 중국의 경제 시범지구들을 여러 번 방문하고도 경제개혁에 소극적이었던 것처럼, 최근 중국을 방문해 북-중 경협 방안을 논의한 장성택 부위원장의 행보도 중국으로부터 단기 지원을 얻기 위한 전략에 그칠 수 있다는 겁니다.

전문가들은 특히 북한이 일시적으로 개혁 조짐을 보인 뒤 곧바로 이를 뒤집은 전례를 지적했습니다. 2002년 시행된 7.1경제관리 개선 조치가 대표적입니다. 랜드연구소 브루스 베넷 선임 연구원의 말입니다.

[녹취: 브루스 베넷 연구원] “North Korea tried once before to institute some market…”

베넷 연구원은 당시 개혁개방 실험을 시도했던 북한 당국이 정치적 위기 의식을 느끼자 곧바로 관련 조치를 철회했던 사실을 상기시켰습니다. 북한경제와 관련해 최근 감지되는 불씨 역시 자금력을 갖춘 신흥세력이 출현하기 전 일찌감치 꺼질 거라는 진단입니다.

켄 고스 해군분석센터 국장은 이를 ‘비용 대 이익’ 산출 개념에 빗대, 북한이 내부 안정이라는 ‘이익’ 대신 정치불안이란 ‘비용’을 수반하는 정책을 밀고나간 적은 없었다고 말했습니다.

브루킹스연구소의 마이클 오핸론 선임연구원은 따라서 북한의 최근 변화가 고무적인 측면도 있지만, 예비적이면서도 일시적 성격이 강하다고 평가했습니다.

[녹취: 마이클 오핸론 연구원] “It would be premature and extreme to assume this…”

존 에버라드 전 북한주재 영국대사와 고든 창 `포브스’ 잡지 컬럼니스트와 같은 전문가들 역시 불발로 그친 북한의 2002년 개혁 조치를 예로 들며 북한의 개혁개방 가능성을 어둡게 내다 봤습니다.

특히 에버라드 대사는 장성택 부위원장이 중국을 방문한 시점에 중국 시양그룹이 북한 투자로 난관을 겪었다는 기사가 중국 언론에 실린 게 우연이 아닐 것이라고 추측했습니다.

중국 당국 조차 북한과의 경협을 적극적으로 추진하지 않는 상황에서, 북한이 새로운 경제정책을 추진하는 과정에서 많은 저항에 부딪힐 수 있음을 시사하는 대목입니다.

헤리티지재단의 중국 전문가인 딘 챙 연구원은 이 같은 중국 측 태도를, 북한 개혁의 진정성을 확인할 수 없는 상황에서 과감한 대북 지원을 머뭇거리는 것으로 해석했습니다.

[녹취: 딘 챙 연구원] “The Chinese have no problem meeting with North Koreans…”

챙 연구원은 북한에서 개혁 움직임이 중앙통제 약화로 이어질 수 있다는 점과 북한이 정작 핵 관련 논의에는 성의를 보이지 않는 점 등을 들어 북한이 이번에도 변화하는 시늉을 하는 것으로 일축했습니다.

미국 신안보센터의 패트릭 크로닌 아시아태평양 안보 프로그램 소장은 북한이 개방의 길로 가기엔 너무 큰 걸림돌이 버티고 있다는 표현으로 이런 상황을 설명했습니다.

데이비드 스트로브 전 미 국무부 한국과장도 비슷한 맥락에서 북한이 어떤 종류의 개혁도 성공시킬 수 없는 체제상의 장애를 안고 있다는 근본적인 문제점을 지적했습니다.

[녹취: 데이비드 스트로브] “North Korea has very great systematic obstacles…”

따라서 북한의 새 지도부가 개혁을 시도할 가능성은 있지만 그 성격과 결과를 점치기는 어렵다는 겁니다.

전략국제문제연구소 (CSIS) 래리 닉시 선임연구원은 이런 한계를 극복하기 위해선 북한 당국의 최근 경제 시책이 광범위한 개혁 프로그램으로 이어져야 한다고 말했습니다.

농민들로부터 곡물 공출시 ‘시장 가격’을 지불하고, 최종적으론 협동농장을 폐지하며, 기업소들에 외국과의 상거래 자유를 부여하는 것이 현 경제정책의 다음 단계라는 겁니다.

미국 매사추세츠공과대학의 존 박 연구원 역시 북한이 이처럼 급진적인 후속 조치를 취하지 않는 한 지속적인 변화는 기대하기 힘들다고 말했습니다.

[녹취: 존 박 연구원] “North Korean regime will be able to piggyback off the existing…”

존 박 연구원은 또 북한의 바람대로 황금평과 라선지구 개발이 촉진되더라도 그 수혜자는 북한 주민이 아니라 안정된 자금줄을 확보하는 북한 정권일 뿐이라고 지적했습니다.

한 걸음 더 나아가 북한이 실제로 경제개혁에 나선다 해도 상황이 더 나아지는 건 아니라는 관측도 있습니다.

전략국제문제연구소 (CSIS)의 랠프 코사 태평양포럼 소장은 북한의 개혁이 비핵화나 미국, 한국과의 관계 개선으로 이어지지 않을 것이라며, 오히려 외부 원조가 덜 필요하게 되면 주변국들과의 관계는 더 어려워질 뿐이라는 분석을 내놨습니다.

‘6.28조치’와 북-중 경협 확대로 이어지는 일련의 움직임을 북한의 긍정적인 변화 신호로 보는 분석도 없진 않습니다.

‘미국의 소리’ 방송의 설문조사에 응한 21명의 전문가들 가운데 4명이 이 같은 가능성에 힘을 실었습니다.

헤리티지 재단의 앤소니 김 연구원 입니다.

[녹취: 앤소니 김 연구원] “저희가 보는, 감지하는 그런 변화들은 조금 더 의미가 있는 그런 변화의 시작이 아닌가 생각합니다. 왜냐하면 지난 7, 8개월 동안 새로운 지도체제의 확립과, 북한이 워낙 궁지에 몰린 상황이고, 또 이런 궁지를 어떻게 보면 기회로 활용하겠다는 그런 새로운 리더십의 신호탄이 아닌가.”

앤소니 김 연구원은 그러면서 미국과 한국이 올 연말 대선을 앞두고 있는데다 중국도 지도부 교체를 예고하고 있는 점을 고려해 북한이 현재 자신의 위치를 전략적으로 조정하는 중인 것으로 풀이했습니다. 따라서 내년엔 북한의 좀 더 적극적인 행보를 볼 수 있을 거라는 예측입니다.

최근 북한을 다녀온 찰스 암스트롱 컬럼비아대 교수의 분석도 이와 맥을 같이합니다.

[녹취: 찰스 암스트롱 교수] “I think he will move the country towards greater openness…”

암스트롱 교수는 김정은 국방위원회 제1위원장이 현재까지는 권력 공고화에 더 초점을 맞추고 있지만, 이후에는 결국 개혁개방 정책을 추진할 것으로 내다봤습니다.

김정은 제1위원장 자신이 분명히 경제 개선을 바라고 있을 뿐 아니라 북한 주민들에게도 한층 더 그런 기대를 심어주고 있는 만큼, 더디게나마 그런 방향으로 움직일 가능성이 크다는 겁니다.

이 밖에 미국 사회과학원의 리언 시걸 동북아안보협력 프로젝트 국장, 로렌스 코브 전 국방부 차관보 등이 최근 북한의 경제 관련 조치에서 잠재적 개혁의 조짐을 감지할 수 있다는 진단을 내렸습니다.

미국의 소리 백성원입니다.

‘미국의 소리’ 설문조사에 참여한 미국의 한반도 전문가들 (무순)

제임스 켈리: 전 국무부 동아태 차관보 / 존 에버라드: 전 북한주재 영국대사 / 로렌스 코브: 전 국방부 차관보 / 현 미국진보연구소(CAP) 선임연구원 / 데이비드 스트로브: 전 미 국무부 한국과장/ 버웰 벨: 전 주한미군사령관 / 리언 시걸: 사회과학원 (SSRC) 동북아안보협력 프로젝트 국장 / 래리 닉시: 전략국제문제연구소 (CSIS) 선임연구원 / 조나단 폴락: 브루킹스 연구소 선임연구원 / 브루스 베넷: 랜드연구소 선임연구원 / 앤드루 스코벨: 랜드연구소 선임연구원 / 마이클 오핸론: 브루킹스 연구소 선임연구원 / 앤소니 김: 헤리티지 재단 연구원 / 찰스 암스트롱: 컬럼비아대 교수 / 올리 하이노넨: 전 국제원자력기구 사무차장 / 고든 창: ‘포브스’지 컬럼니스트 / 켄 고스: 해군분석센터 국장/ 랠프 코사: 미 전략국제문제연구소(CSIS) 태평양 포럼 소장/ 존 박: MIT 대학 연구원 / 딘 챙: 헤리티지 재단 연구원 / 패트릭 크로닌: 미 신안보센터 아시아-태평양 안보 프로그램 소장/ 케네스 퀴노네스: 전 미 국무부 북한담당관